——康定市“十二五”經濟社會發展綜述

——康定市“十二五”經濟社會發展綜述

搬入重建新居的翁青一家。

感言

州委常委、康定市委書記唐強

即將收官的“十二五”,是康定各族干部群眾砥勵奮進、攻堅克難、創新圖強的五年;是為實現第一個百年目標、全面建成小康社會夯實基礎、揚帆蓄勢的五年。五年來,全市圍繞建設富裕幸福和諧秀美康定目標,堅持“率先發展、引領發展、創新發展”總基調,適應“調結構、促轉型、穩增長”新常態,統籌推進“四化聯動”、災后重建、民生改善、依法治縣和從嚴治黨,砥礪奮進、務實重行、主動作為,全力抓好發展、民生、穩定各項事業,實現了經濟加快發展、民生持續改善、社會和諧穩定、干部風清氣正、群眾安居樂業,為“十三五”發展筑牢了根基、蓄積了能量、開辟了坦途。

謀事先謀勢,謀定而后動。“十三五”是康定持續深化改革、擴大開放、加速發展的重要戰略機遇期,是同步全面建成小康社會的關鍵攻堅期。謀劃“十三五”發展戰略,既要觀大局、察大勢、謀大事,更要深刻理解“認識新常態有大智慧,把握新常態有大轉變,引領新常態有大定力”這個總要求,始終堅持創新、協調、綠色、開放、共享發展新理念,協調推進“四個全面”戰略布局,拿出“敢叫日月換新天”的氣概,鼓起“不破樓蘭終不還”的勁頭,以翻篇歸零的心態,以抓落實一刻鐘都不能停、一納米都不能留的作風,務實不浮躁、昂揚不張揚、自豪不自傲,鼓起勁來抓發展,彎下腰來拔窮根,攜起手來奔小康,按下“快進鍵”,跑出“加速度”,打造升級版,開創新局面,努力確保全市經濟強起來、百姓富起來、生態美起來、小康步伐快起來、公共環境優起來、體制機制活起來,以實際行動和一流業績為在全州率先實現全面小康做出應有的貢獻。

數說“十二五”

“十二五”期是康定經濟快速發展、經濟實力顯著提升的五年,預計2015年全市完成地區生產總值52.3億元,年均增長9.3%;完成工業增加值9.58億元,年均增長2.4%;完成全社會固定資產投資104億元,年均增長15.2%;完成社會消費品零售總額17.4億元,年均增長17.4%;完成地方財政一般預算收入4.63億元,年均增長5.5%;完成城鎮居民人均可支配收入27333元,年均增長10.1%;完成農牧民人均純收入8547元,年均增長20.4%。

■ 李銘暇

經濟社會迅猛發展,文化事業蓬勃繁榮,城鄉面貌煥然一新,生態環境持續改善,民生工程惠及千家萬戶……這就是“十二五”的康定。

全省縣域經濟發展先進縣、省級衛生城市、省級文明城市、省級環境優美示范縣城、全省藏區第一個縣級市……這就是“十二五”的康定。

“十二五”期間,面對錯綜復雜的宏觀經濟環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務,康定高端定位,按照打造“世界歷史文化名城”的目標,以“長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海”的豪邁氣概,舉全市之力,統籌推進各項事業發展,順利完成了“十二五”規劃確定的主要目標,濃墨重彩地繪就了一幅大氣磅礴的康定“十二五”畫卷。

全域旅游打造最美康定

“這幾年生活是越來越好了,民居接待站的生意也一年比一年好。”對于瓦澤鄉“營官寨子”的女主人巴姆來說,從最初的家庭式旅館發展到可一次性接待近百名游客的較大規模的民居接待站,全域旅游帶來的變化和收益是她以前從未想到的。

據了解,近年來,康定民居接待年收入平均10萬元左右,有的甚至達到30萬元。全域旅游的前景讓農牧民群眾看到了致富曙光,并紛紛投入旅游發展大潮之中。截至目前,康定市鄉村旅游服務接待已發展到682余戶經營戶、4000余間房間、11000余張床位。為了加強從業人員的基本技能,該市還采取多種培訓形式,共培養從業人員4000余人。

五年來,康定堅持全域旅游戰略,以環貢嘎山旅游環線為重點,串聯“情歌文化”、“木雅文化”、“鍋莊文化”,結合省、州6條旅游環線,打造了康定主題、生態探險、草原風光、木雅民俗、攝影天堂5條主題旅游路線,“一圈一城一線一節”的旅游布局不斷完善。

江蘇游客老王幾乎每隔一兩年就會帶著家人來一次康定,他說:“每一次到康定都會有新的發現,康定真的是一個魅力無窮的城市。”

旅游基礎條件顯著改善,交通、電力、通信等問題逐步緩解,“互聯網+”助推公共服務的不斷升級,秀美的康定正通過全域旅游的發展向世人展現出它獨特的美景。

“康定四月八轉山會”、“木雅藏戲”、“元根燈會”等一批國家、省、州級非遺項目成功申報;康定情歌(木格措)景區成功創建為國家4A級旅游景區;在“2013·四川旅游產業榜單發布及推選”活動中“區縣旅游目的地TOP-10”板塊里“康定縣”榜上有名;20條旅游線路中,“康定——木格措——新都橋——東俄洛村”自駕4日游(夏秋)位居“自駕游線路TOP-10”板塊中第三名;荷花海小月亮灣濕地、雅拉雪山入選四川100個最美觀景拍攝點;2014年,康定成功入選“中國最美麗縣”。

據了解,“十二五”期間 ,康定共接待游客超1000萬人次,實現旅游收入近100億元。

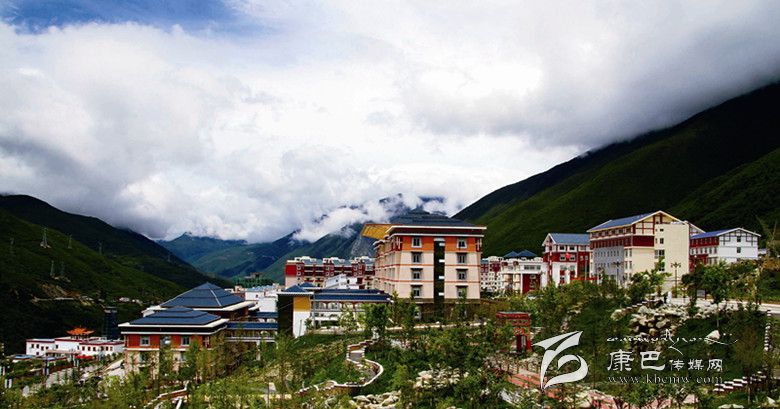

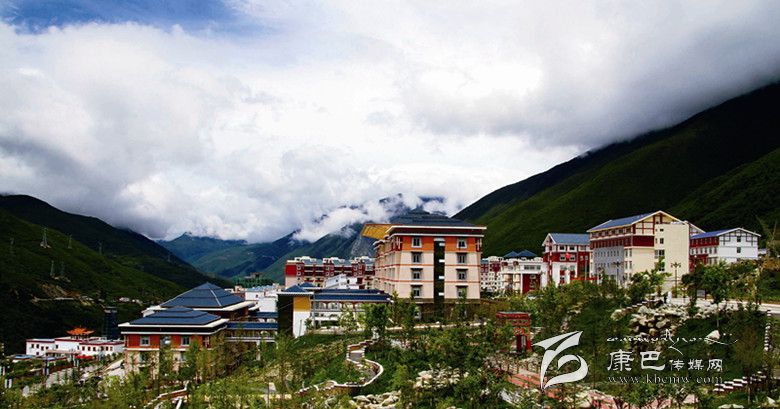

新型城鎮彰顯康定新形象

漫步康定街頭,整潔的街道、統一的店牌、整齊擺放的車輛、充滿特色的雕塑……處處昭示著康定的新變化。

按照“顯山、露水、曬太陽”的思路,康定不斷加快城市建設管理體制機制創新,健全城鎮管理體制。新老城區市政配套基礎設施建設、風貌改造、歷史記憶重構項目建設、市民文明素質的提高讓康定的城市形象得到了有效提升。

“以前河道里隨處可見亂扔的垃圾,天氣熱的時候還散發出難聞的氣味。現在河道清理干凈了,垃圾不見了,看起來順眼多了,也舒心得多了。”談起周圍環境的變化,生活在康定子耳坡的居民難掩喜悅之情。

“在突出中心城鎮建設的同時,我們還積極打造塔公、沙德、金湯、孔玉、貢嘎山等中心集鎮和旅游鄉鎮建設。”康定市委副書記、市長甲么介紹說。

五年來,康定新建和改(擴)建城區和姑咱、新都橋等小集鎮市政道路23.1公里,供排水管網45.59公里,建成鄉鎮垃圾收集處理站17個,實施新村聚居點193個、舊村落民居改造提升54個、新農村綜合體8個、幸福美麗新村13個,1萬余戶2.6萬人受益。新建、改造安全飲水工程269處,解決了12.94萬余人安全飲水問題。

近年來,市委、市政府牢牢把握“業興、家富、人和、村美”的總體要求,注重文化、產業、新村“三向聯動”,突出文態、形態、業態和生態“四態合一”,“營官、奪拉嘎姆和東俄洛村以傳承木雅文化為主,打造獨具特色的木雅藏族民居和藏鄉田園風貌;折多塘、中古和金剛村以茶馬文化和藏漢民居為主,打造藏族風情小寨、溫泉休閑勝地、宗教文化體驗的旅游整體形象。”通過以點帶面,引領示范全市新村建設,加快實現“有車有房有票子、新村新貌新樣子”的美好愿景。

集約、自然、歷史、低碳的新型城鎮化道路建設取得歷史性突破。目前,康定城區建成區面積達到6.2平方公里,城區常駐人口4.2萬人,城鎮化率達49%。

姑咱鎮下瓦斯村、爐城鎮折多塘村、塔公鄉江巴村等15個村被評為“全省環境優美示范村”。

一個“宜居、宜商、宜游”的和諧家園正在康定顯現。

特色農牧業引領群眾致富

唐良波是康定捧塔鄉陽林村的養豬專業大戶。2009年底,他率先在村里養上了藏香豬。2011年,在黨委、政府的大力支持下,注冊戶為110戶的藏香豬養殖農民專業合作社成立。2012年底,又創建了藏香豬養殖科研示范基地。唐良波說:“以前,我們村里的人主要靠上山挖藥、路邊給別人打工來增加點收入,自從合作社成立以后,我們的收入年年上漲,日子也是越過越舒心。”

據了解,近年來,康定市堅持“種養結合、農旅互動、產村相融”的思路,積極探索現代農牧業新路子,大力發展青稞、馬鈴薯、玉米、魔芋等特色農牧業,形成了“酒、肉、菌、果、藥”五大產品體系。目前,該市已建成甜櫻桃標準化基地、蘋果基地、枇杷基地0.24萬畝,食用菌種植基地、中藏藥基地、優質青稞基地、蔬菜基地4.95萬畝,發展藏香豬、藏雞、西黃牛、生豬等特色養殖基地24個。創立“康定香菇”、“達杠蘋果”、“大鍋莊牛肉干”等特色品牌19個,注冊農產品商標11個,培育農業專合組織223個,種糧大戶114戶,家庭農(牧)場9個。同時,以打造國道318沿線農牧業觀光旅游帶和“折東特色水果觀光示范區”、“折西農作物大地景觀旅游示范區”為重點,大力發展民居接待戶和旅游專業協會,借助旅游業促進農產品市場的開拓,實現了旅游與農牧業產業的融合,產業化經營顯露出強勁的勢頭。

益西志瑪是康定時濟鄉村民,她家里種植了上百棵核桃樹,她說,每年光賣核桃,她家就能收入五六萬元。

脫貧攻堅集結號吹響,康定更是加大資金投入,扎實推進基礎設施、產業扶貧、生態扶貧、新村扶貧、能力扶貧等“五大扶貧”工程項目。到2015年底,康定市貧困發生率下降至12.8%,農牧民群眾的增收致富路越走越順暢。

民生改善增強百姓幸福感

“十二五”,是康定民生不斷改善、群眾生活更加幸福的五年。

對康定孔玉鄉莫玉村的村民來說,交通曾經是阻礙莫玉村經濟發展的最大障礙。如今,一條通村公路讓村民們看到了發展的曙光。

據了解,“十二五”期間,康定農村公路通村率達到98%,新(改)建通鄉通村通暢通達公路920.6公里,新建農村公路橋梁89座,實施道路安保工程284公里,投入公交車37輛、出租車130輛,建成鄉鎮客運站和村級招呼站80個,開通城鄉公交線路7條,群眾出行更加便捷。

教育、衛生事業發展的顯著成效、社會救助體系的更加完善、生態環境的進一步優化、災后恢復重建項目的實施……這一切,讓康定百姓的幸福感進一步提升。

近年來,康定新增就業4068人,城鎮登記失業率較2010年底下降0.2個百分點,組織各類職業培訓12295人次。醫療、養老、工傷等“五大”保險覆蓋64.97萬余人次,發放各類救助1.83億元,救助將近100萬人次。成立鄉村殘聯組織266個,建成康定市殘疾人服務中心;率先在全州實施數字甘孜“3333”工程,基本實現了“數字校園”全覆蓋,實現了與內地優質教育資源遠程共享,義務教育發展基本均衡,順利通過督導驗收;全面推行分級診療服務,強化不同層級醫療機構功能定位,優化醫療資源布局,市人民醫院成功創建“二甲醫院”,市、鄉、村三級醫療衛生服務網絡不斷健全;1200余畝天然林、退耕還林、草原得到常年有效管護,經過常年努力,森林面積達51.76萬公頃,蓄積量3123.46萬立方米,覆蓋率達28.42%;電力基礎設施建設成效顯著,16個村實現“遠村點亮”;完成13624戶農房重建和維修加固以及城鎮住房維修加固,完成18座寺廟維修加固和扎西寺重建項目,完成24個醫療機構和學校維修加固等一批災后重建項目。

69支鄉鎮文藝演出隊、藏戲團、川劇團等民間藝術團體的成立,農家、社區、寺廟書屋的建成,“村村響”、“村村通”工程的實施,健身活動中心、城市健身步道、鄉鎮健身廣場的建立、送文化下鄉以及各類定期舉行的文體活動則讓康定群眾的文藝生活更加豐富。

江巴、奪拉呷姆、中谷、漁子西三村和北門四個恢復重建集中安置點建設全面啟動,152個重建項目已開工151個,截止目前已完成49個。一個個極具藏區特色,極具發展活力的新家園,一戶戶溫馨祥和的新民居,讓災區群眾贊不絕口。

在康定,不管是城市還是鄉村,一張張洋溢著喜悅的笑臉,詮釋著幸福的含義。

改革創新激發和諧康定新活力

五年間,康定持續推進改革開放,深入開展群眾工作,干部作風不斷轉變,黨建、隊伍素質不斷加強。

“結對的親戚真是比真正的親戚還好。”提到城里的“親戚”,康定甲根壩鄉的尼瑪阿爺舉起了大拇指。自群眾工作全覆蓋啟動以來,康定各級各部門和廣大公職人員以“六大活動”為載體,和農牧民群眾建立起了不是親戚勝似親戚的關系。

群眾路線教育實踐活動、 “三嚴三實”專題教育、警示教育、廉政文化“八進”……一系列主題活動的開展,不僅深化了作風建設、強化了組織建設,更提升了執行能力,讓康定煥發出新的發展活力。

“十二五”期間,康定有25個單位被評為全州民族團結進步示范單位、鄉鎮、學校、村寨(社區)、寺廟、企業,光明社區被評為全國民族團結進步示范社區。成功應對“2012·7·8”捧塔泥石流、“2013·4·20”蘆山地震、“2014·6·23”金湯洪災和康定“2014·11·22”6.3級地震等自然災害。2013年爐城鎮成功通過省專家組驗收,建成全州首個省級安全社區。

人大代表、政協委員圍繞全市發展、民生、穩定等工作開展調研,為市委科學決策積極出謀劃策、建言獻策;團市委深入開展各類主題教育活動;市婦聯“母親水窖—校園安全飲水工程”、“巾幗文明示范崗”創建和巾幗志愿服務等一列活動實施;在金湯“2014·6·23”洪災和康定“2014·11·22”地震等自然災害抗災救災面前,駐軍部隊和康定百姓共同譜寫了一曲曲眾志成城的浩然之歌!