甘孜日報 2017年01月06日

——甘孜縣強力推進脫貧攻堅工作紀實

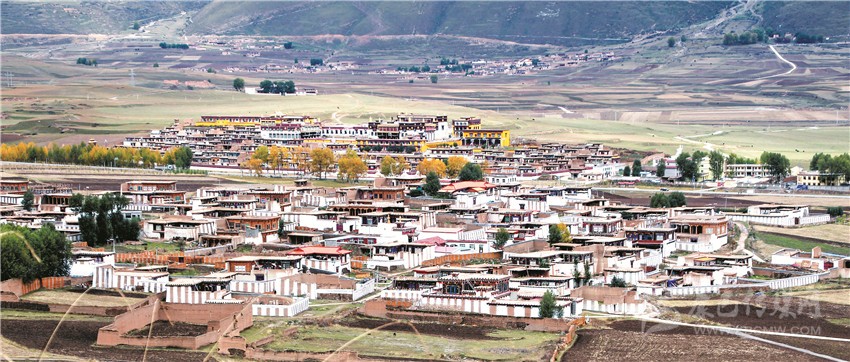

甘孜縣卡攻鄉亞書村新貌。

縣委書記雷建平在基層調研脫貧攻堅工作。

縣委副書記、縣長龍明阿真在基層慰問困難群眾。

產業技術培訓現場。

■記者 袁飛

全面小康,幾代人追求的夢想;

脫貧攻堅,全社會關注的焦點。

寒風乍起,冬意濃濃。記者走進甘孜縣,看到的卻是一番熱火朝天的景象:腳手架林立,挖掘機轟鳴,建設者腳步匆匆,各項建筑施工井然有序……這是近年來甘孜縣實干興縣、推動項目建設的一個縮影。

甘孜,正在全面發展、破繭騰飛的道路上奮勇向前!

聚焦成績單

精準發力除“窮根”

素有康北重鎮的甘孜,這是一方歷史文化厚重、民族風情濃郁的土地,但山川秀麗卻難掩經濟上的窘困。自然條件惡劣,基礎設施薄弱,產業發展滯后、農牧民素質較低、資金投入不足……諸多原因制約著甘孜經濟社會發展,使甘孜縣扶貧攻堅前進的步伐緩慢而沉重。

貧窮,客觀存在。脫貧,使命神圣。甘孜縣在精準扶貧大合唱中,唱出了新聲音。一連串以“精準”為核心的創新舉措,已成為統領扶貧工作“突圍”的關鍵所在。去年以來,隨著一次次的走訪和一張張表單的完善,經清退復核工作后,甘孜縣共有129個貧困村、貧困人口14782人。2015年底,甘孜縣有貧困人口3020戶、13609人,貧困發生率為19.3%。2016年實現33個貧困村退出、492戶2282人脫貧。

為了拔掉“窮根”,該縣對有勞動能力的6539名貧困人口,因戶施策開展產業扶貧,加快發展青稞、馬鈴薯、油菜等優質糧油基地,探索綠色蔬菜、俄色茶等經濟作物規模化種植。在條件允許的貧困村,以現代經營管理機制,大力發展集體牧場。同時,按照貧困村抱團取暖思路,啟動格薩爾文化城建設,結合斯俄鄉濕地公園二期建設,打造占地1000余畝的全藏區首座格薩爾文化體驗城,切實解決有勞動力無產業支撐貧困村產業問題,實現脫貧“脫骨”;對居住在深山、高寒、地方病多發、地災頻發地區的584戶2483人開展易地搬遷扶貧。將搬遷安置與新村建設、新型城鎮化、幸福美麗新村建設相結合,配套抓好公共服務建設和后續發展,確保第一批115戶535人搬得出、留得下、穩得住、能致富;對1813重病患者開展醫療扶貧,逐步提高貧困人口新農合籌資標準和報銷比例,2020年實現貧困戶重特大疾病住院零支付。建立完善大病救助制度,對其符合政策的人口實施“八免五補助”,今年以來落實救助資金200萬元,救助1000人;對4966名喪失勞動能力、無力脫貧的貧困人口進行政策兜底扶貧,今年計劃低保兜底1053人。

狠抓精準識別

筑牢攻堅基礎

甘孜縣緊緊抓住精準識別這個關鍵前提不放,按照建檔立卡標準和流程要求,層層組建工作隊,縣、鄉、村三級干部聯動,采取“四看四算四議”工作法,進村入戶詳細看貧困戶住房、生產、生活和子女入學等基本情況,與貧困戶一起算生產賬、生活賬、務工賬和惠民資金賬,認真評議貧困戶分戶是否準確、家庭情況是否真實、識別是否公正、評分是否合理,既算收入更看實物,既定量識別又定性確認,摸清了貧困底數。特別是針對貧困戶識別優親厚友、數據不夠準確等問題,扎實開展了建檔立卡“回頭看”,采取拉網式復核和“八個比對”的方式,切實擠干“水分”。通過“回頭看”,共清退不符合條件的3497人,新進貧困人口4599人,最終精準識別貧困村129個,貧困戶3020戶13609人。全面找準了扶貧對象,實現戶有卡、村有冊、鄉有薄、縣有檔、州有卷、省有庫“六個有”。同時,該縣還弄清楚了貧困戶的致貧原因、脫貧需求和幫扶措施,建立起扶貧和脫貧兩本臺賬,為精準扶貧提供了靶心。

圍繞脫貧任務

狠抓責任落實

自新一輪扶貧攻堅以來,甘孜縣委、縣政府緊扣“兩不愁、三保障”和“四個好”脫貧目標,組織全縣干部聚力今年摘帽的33個貧困村、492戶、2282名貧困人口,以非常的決心、非常的舉措、非常的責任擔當,奮力攻堅。

一是黨政主抓。切實履行縣級主體責任,把脫貧攻堅作為“一把手”工程,成立縣委書記、縣長“雙組長”制的縣脫貧攻堅領導小組,主要領導定期深入一線督導脫貧攻堅工作,研究解決工作中的問題,縣委縣政府分管領導具體抓,整合各方面力量,形成工作合力。縣、鄉、村層層立下脫貧攻堅軍令狀,簽訂脫貧攻堅責任書,做到任務上肩、責任到人。加大脫貧攻堅投入,新增財力重點投向脫貧攻堅,去年縣級財配套資金到1320萬元。

二是部門主幫。強化行業部門脫貧攻堅職能,制定17個專項扶貧年度計劃,明確目標、掛圖作戰,將行業扶貧資金向貧困村、貧困戶聚焦。今年整合各行業部門資金2.86億元,精準落地33個貧困村、2282名人口住房解困、產業發展等十大類脫貧項目334個。

三是落實“五個”主體。落實精準扶貧聯系指導制度,實行1名領導干部指導1個貧困村、聯系2—3戶貧困戶,每個縣級部門聯系1個貧困村,2920名干部聯系幫扶3020戶貧困戶,建立了129個駐村工作組,落實129名第一書記,71名農技員工作覆蓋了129個貧困村,做到“五個一”幫扶全覆蓋,一線戰斗員作用得到有效發揮。

四是鄉鎮主推。各鄉鎮黨委、政府切實履行工作主體、責任主體、實施主體責任,全力推進各項脫貧攻堅政策落實,全力組織實施脫貧攻堅項目,取得明顯成效。

五是社會聯動。堅持內挖潛力與外向借力相結合,廣泛開展貧困募捐資助、貧困覺母(尼姑)關愛、志愿甘孜、企業幫村等扶貧濟困活動,深化與深圳市、成都市、中糧集團的對口幫扶,抓實成都市對口援建拖壩村,強力推進援建項目落實落地。

狠抓“四個一批”

確保精準施策

甘孜縣按照“六個精準”要求,編制出臺了“十三五”脫貧規劃、“四個一批”行動計劃和17個專項方案,形成“1+4+17”脫貧攻堅政策體系,并將“四個一批”行動計劃作為全縣脫貧奔康的主路徑,整合扶貧資金項目精準發力到戶到人。

一是發展生產脫貧一批。對有勞動能力的6539名貧困人口,因戶施策開展產業扶貧“拔窮根”。立足耕地、旅游等優勢資源,因地制宜加快發展特色農牧業、鄉村旅游業。在農業鄉鎮建設青稞、馬鈴薯、油菜優質糧油基地,綠色蔬菜基地,俄色茶基地,在純牧業鄉鎮發展高原畜禽養殖,建設優良牧草種植基地。依托朱德總司令和五世格達活佛紀念館、十八軍窯洞群等紅色旅游資源,帶動國道317沿線群眾參與發展鄉村旅游。

二是移民搬遷安置脫貧一批。對居住在深山、高寒、地方病多發、地災頻發地區的115戶2483人開展易地搬遷扶貧。將搬遷安置與新村建設、新型城鎮化建設相結合,配套抓好公共服務建設和后續發展,確保搬得出、留得下、穩得住、能致富。

三是醫療救助扶持一批。將2008名重病患者納入救助范圍,逐步提高貧困人口新農合籌資標準和報銷比例,2020年實現貧困戶重特大疾病住院零支付。建立完善大病救助制度,重點開展包蟲病、大骨節病等地方病綜合防治。

四是低保政策兜底保障一批。對4966名喪失勞動能力、無力脫貧的貧困人口進行政策兜底。科學分類施保,推行低保金差額發放,對最低生活保障家庭貧困人口等給予重點救助。加快農村區域性養老中心建設,對農村“三無”特困人員實行集中供養。

狠抓精準落地

確保首戰必勝

甘孜縣始終堅持問題導向,按照“四好”“十有”和“每年有新變化、三年上新臺階、五年全面脫貧”目標,鄉鎮“開處方”,部門“抓藥單”,對癥下藥,缺啥補啥,2016年整合2.86億元,精準安排落實住房解困、產業發展、就業培訓等十大類項目334個,精準投向33個貧困村,2282名貧困人口,因村因戶施策,精準到人。

——讓群眾住上好房子。整合移民安置、避險搬遷、藏區新居資金5326萬元,按新建8萬元、改擴建4萬元標準,技術人員現場指導,群眾自己投工投勞,切實改善群眾住房條件983戶。

——讓群眾過上好日子。整合資金4020萬元,因地制宜,在33個退出村,建黑六棱基地、康青七號、馬鈴薯、油菜、蔬菜、中藥材、俄色茶種植13629.6畝;投資1080萬元建設現代集體牧場13個,奶牛養殖繁育基地1個、藏雞養殖基地1個,牦牛1958頭、藏雞2205羽、藏系綿羊221只。其中,今年出欄牦牛500頭,實現經濟效益300萬元;規劃投資1.8億元,打造129個貧困村“飛地”集體經濟實體——格薩爾文化城;公共服務項目精準到村到戶,整合資金1.8億元,實施貧困村道路、飲水、通信、村級活動室、衛生室、文化室等建設,優質公共服務全面覆蓋貧困人口;培訓轉移就業精準到戶到人,在33個貧困村完成貧困戶技能培訓323人;設置公益性崗位135個,公益類崗位582個,實現2016年脫貧貧困戶就業全覆蓋。

——讓群眾養成好習慣。投入670萬元開展環境整治和衛生宣傳,開展“美麗庭院”評選活動,倡導移風易俗,建立村規民約,破除陳規陋習。教育引導群眾自力更生、艱苦奮斗,出自己的力、流自己的汗,自己的事情自己干,義務投工投勞,積極投身美麗生態和諧幸福家園建設。

發展富民產業

助農致富奔康

產業興,農民富。沒有產業帶動,只能留在深山受窮。開對“藥方子”,才能拔掉“窮根子”。甘孜縣資源匱乏,產業培育尤為艱難。因地制宜,因戶思索地探索多渠道、多元化脫貧新路徑也就成了精準扶貧的“重心大戲”。為此甘孜縣集思廣益,尋求突破。

——以提質傳統產業為根本,保障增收。甘孜縣素有康北糧倉的美譽,在推進傳統產業發展上,切實抓好能力建設。2016年甘孜縣共計投資2049萬元,在拖壩鄉拖壩村實施產業精準扶貧項目,建黑青稞基地100畝、康青七號基地300畝、馬鈴薯基地600畝、油菜基地150畝、蔬菜基地119畝、溫室大棚11座,建高標準農田蔬菜基地750畝;在甘孜鎮、貢隆鄉、呷拉鄉新建高標準農田2000畝;在茶扎鄉、大德鄉、卡龍鄉、下雄鄉建牲畜暖棚88戶;在貢隆鄉堆溫果村新建奶牛養殖繁育基地1個;按照農旅結合的工作思路,積極整合項目資金300余萬元,在川藏路317公路沿線,通過采用物化補貼的方式打造百里青稞走廊;在查龍鎮、下雄鄉完成了戶營打貯草基地建設1.5萬畝、人工種草0.8萬畝。

——以扶持專合組織為重點,促進增收。為找準脫貧方向,結合甘孜縣農牧區實際,大力扶持農村專業合作組織發展,在大德鄉其龍村、茶扎鄉德西村等14個貧困村投入1000余萬元建成精準扶貧集體牧場13個、奶牛養殖繁育基地1個、藏雞養殖基地1個。目前,現代養殖基地牦牛達1958頭、奶牛268頭、藏系山羊121頭,藏雞2205只。為了改善農牧民的生產生活條件,提高村民的集體經濟收入,投資168萬元在拖壩鄉普玉龍村、庭卡鄉一村等24個貧困村建設了青稞初加工生產點。依托種養殖和加工業產業發展,成立合作社39家,有效促進我縣種養殖業、加工業規范化、專業化、產業化和集約化發展。以支持龍頭企業為引領,帶動增收。在推進脫貧攻堅工作上,甘孜縣加快龍頭企業引進工作力度,大力發展現代農牧業,以“公司+組織+基地+農戶”的經營模式,帶動農牧民增收。一是建設康北生態牦牛產業園區28482.8平方米,項目投產后,年交易額達1.5億元,可解決120人就業;二是投資3000萬元,建設康北果蔬批發市場,全力打造甘孜州北路水果蔬菜冷藏、農副產品、藥材、糧油集中零售批發市場,并構建電子商務平臺。目前,兩家龍頭企業即將開始運行,甘孜縣現代集體牧場、種養殖基地的產品將與以上兩個產業園區建立合作關系,形成相應利益鏈接的機制,有效助推甘孜縣農牧區經濟發展。

——以培育新興產業為核心,拓寬增收。圍繞建設旅游集散中心城市目標,大力培育新興產業,打造以縣城為中心、以來馬鎮為重點、以國道317和色洛路為軸線的旅游格局,依托格薩爾文化、紅色藏鄉、雅礱江、踢踏之鄉等文化旅游品牌,按照抱團取暖的方式,在創新培育貧困村經濟發展上,依托格薩爾機場建設,在G317進入甘孜縣城的門戶處,打造129個貧困村的“飛地”集體經濟實體——格薩爾文化城。借助厚重的文化底蘊、獨特的歷史場景將格薩爾文化城打造成為以格薩爾史詩為題材,集旅游、民族文化體驗、休閑、觀光為一體的大型綜合性旅游區。文化城規劃占地500畝,建設古城估算投資2億元,采取縣財政多渠道籌集資金+龍頭企業投資+村級合作社組織入股的方式建設經營,拓寬農牧民增收渠道。解決貧困村長期增收問題,鞏固脫貧攻堅成果,確保2020年年順利摘掉貧困縣的“帽子”。

行走甘孜,解碼扶貧,看到的是全縣上下以“但愿蒼生俱飽暖”的情懷,看到的是以愚公移山之志苦干實干,看到的是精準扶貧扶出了志氣、凝聚了人心、振奮了精神、推動了發展。

滄海百年,民生不息;脫貧攻堅,時不我待。如今,依托著更好更實的政策、更嚴的責任、更適宜的產業項目,一幅脫貧致富、共奔小康的美好畫卷正在甘孜大地鋪陳開來…

(圖片均由甘孜縣攻堅辦提供)