《甘孜日報》 2014年04月21日

——瀘定縣杵坭鄉金雞壩村見聞

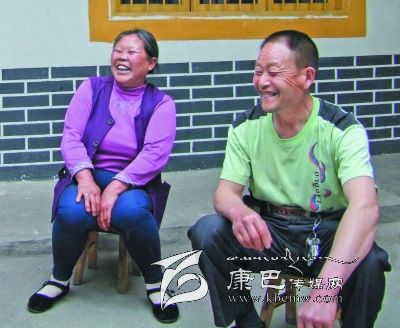

說起未來發展張加義夫婦喜笑顏開。

4月,正是櫻桃成熟的季節,這里是“中國紅櫻桃之鄉”,是生態旅游、鄉村旅游的目的地——杵坭鄉。

經過三屆紅櫻桃節的洗禮,該鄉已成為瀘定縣新村建設、產業發展的品牌,近日,記者走進該鄉,看到的是果子熟了,村民笑了,一片片葉綠果紅、欣欣向榮的景象。

5年前,杵坭鄉受交通制約,村民貧窮落后,人均純收入不足2000元,用水用電更是困擾當地群眾的一大問題,嚴重影響了當地的發展。用當地干部的話說:“領導很少來、項目建設也很少、地方發展緩慢”;用當地群眾的話說:“不通路,什么都不方便,水果成熟了,需要冒著日曬雨淋步行到瀘定去賣,不但賣不起價,而且像櫻桃這種季節性強的水果,短時間賣不出去就只能倒掉,非常可惜。現如今,道路修進了村,不缺水、不缺電,有事找村干部,村干部都會樂意解決。全村的生活水平提高了、收入翻了幾番,水果成熟了,坐在家里等,老板上門收購,價錢給低了還不賣,非常受益”。

記者走進該鄉金雞壩村,無論是通往各家各戶的水泥硬化路,還是村里的住房,都打掃得干干凈凈,不時可見的小轎車、摩托車更顯示著村民們生活的富足。2011年,杵坭第一家農家樂開業至今,全鄉境內已有12家正常營業的農家樂,并且在數年的發展中,農家樂的規模、形式與現代鄉村旅游逐漸接軌,年接待游客接近3萬人。

“我是黨員我光榮,我是黨員我帶頭。”這幅標語吸引著記者的目光。

走進這戶村民家里,迎面看見的是一位頭上已有幾根銀絲,身穿棕色背心,灰色褲子,黑色布鞋的村民劉樹英,說明來意后,劉樹英立即撥通了愛人張加義的手機后說:“老頭子有記者來了,你快回家。”等老頭子給你們作介紹,她一邊笑著說,一邊聊了起來。

“家里有六口人,兩個娃娃,一個媳婦,一個孫兒,從事水果種植有十多年了,以往的70多棵櫻桃樹苗,現已成林了。” 55歲的劉樹英興奮地說,回憶當年賣櫻桃時,她說,那時公路不通,只有毛路,櫻桃熟了怎么辦,全靠自己徒步背著三十多斤櫻桃,到瀘定縣城去賣,起早貪黑很艱難。自從公路修到了家門口,銷路也就逐漸好了,過去年收入2000元左右,現如今年收入已是過去的十多倍。

這時,臉上帶著笑容有些皺紋的“老頭子”出現了,他正是劉樹英的愛人張加義。“現在櫻桃不愁了,愁的是桃子銷售,桃樹占地就有3畝,希望通過招商引資,把金雞壩村的各類水果做成產業品牌,擴大銷售渠道,讓全村群眾得到更多地實惠。”58歲的張加義期盼地對記者說,下一步將擴大養殖業,主要以養雞為主。

張加義作為老黨員,干了十年的村小組長,又是金雞壩村的廣播員,為村民增收致富,他一點也沒有閑著,堅持每天早晚兩次為全村村民宣傳政策法規和實用技術等。作為遠程教育示范站點+基地+示范戶,又是金雞壩村水果種植戶,去年,張加義種植的3畝櫻桃、桃子,年收入達到5萬多元。

“沒想過再把產業做大些?”記者問道。

“想過,就是貸不到款,農行的領導說要用房屋抵押,這讓我有些害怕。”張加義說。

“現在農村信用社有小額貸款,可以支持你們發展生產。”記者向他介紹道。

“我還不曉得,沒有熟人怕是不好辦。”張加義有些擔心。

“沒事,我給你聯系一下。”說著,記者立即與瀘定縣信用聯社的領導進行了聯系,他們告訴張加義以最高額為他貸款。

聽到消息,張加義夫婦高興得合不攏嘴,連聲說著感謝。

“通過支部共建、項目整合、黨員半義務等多渠道籌措資金,對7個村級活動室進行規范化建設,注重對基層黨員的培訓、教育和管理,使之成為抓黨建、促發展的領頭羊,全鄉132名黨員家中均懸掛了‘我是黨員我光榮,我是黨員我帶頭’字樣橫幅,每名黨員均聯系了5至10名群眾。同時利用開展群眾路線教育實踐活動和群眾工作全覆蓋活動為契機,組織機關黨員、干部幫助群眾理清發展思路,制定了發展規劃,解決了群眾在生產生活中遇到的大量困難問題,社會滿意度不斷提高。”杵坭鄉副鄉長王浩介紹說,2011年,杵坭作為第一屆鄉村旅游紅櫻桃節的分會場,活動取得圓成功。隨后,鄉黨委政府以此為契機,搶抓代機遇,突出抓好基礎設施建設、產業結構調整、鄉村旅游規劃三件大事,基礎設施方面,全鄉7個村實現了通村路面硬化和入戶路硬化,完成了符合國家安全飲水標準的人飲工程和風貌改造工程,6個村完成了農網改造工程,4個村完成了庭院經濟(葡萄架)建設,3個村完成了太陽能安裝,1個村完成了三改一建工程,村內環形路和水源地保護工程正有序實施,實行“戶存、村收、鄉運、縣處理”的垃圾處理模式,鄉境內環境優美、村容整潔,各村均實現了電通、水通、路通,城鄉差距逐漸縮小,群眾生產生活水平逐步提高。產業結構方面,積極發展特色水果業、干果業、錯季節蔬菜種植等優勢產業,建成了上規模、有特色的水果種植基地、錯季節蔬菜種植基地1000畝,在黨員和致富能手中重點培育和扶持了一批產業大戶,建成了紅櫻桃合作社,大力推行“公司+農戶”、“支部+協會+農戶”的模式,全鄉農業產業不斷朝規模化、現代化方向發展,觀光農業發展初具雛形。鄉村旅游方面,組建了山歌隊、秧歌隊、獅燈隊等文藝演出團隊,出現了以吳全清為代表的一批民間藝人。同時,積極引導當地群眾轉變觀念、拓寬致富門路,開創鄉村旅游新局面。

其實這里村民都想致富,盼著有新的致富路,村民雷淑麗就有這樣的念頭。

走進雷淑麗家,正是晌午,雷淑麗不知記者來訪,便忙著從剛出爐的筲箕里拿出玉米饃饃說:“晌午了,該吃飯了,你們吃了沒有,趁熱吃點玉米饃饃。”好客的雷淑利熱情地說道,接到玉米饃饃,記者便和她拉起了家常。

“你們有幾口人?”“有三口人,兩個娃娃。”老公去世后,雷淑麗仍然是那么熱情地面對生活。

“原來這里沒有通公路,家里收入靠什么呢?”“公路修通后,才從山上搬到這里, 有4、5分地,收入主要靠在外打工來維持全家人的生活,現在與過去比,過去打工一天掙二十多元,現在能掙170多元,生活好多了。”閑聊中得知雷淑麗因地勢原因,再加之一個人也忙不過來,開農家樂的念頭只能放棄。當說到兩個娃娃時,雷淑麗滿面笑容自信地說,兒子在成都信息工程學院讀大二,女兒在康定縣姑咱鎮衛校就讀。下一步等兒女畢業了,準備貸款修房,辦旅店或農家樂。

如今,杵坭鄉的優質水果和錯季節無公害蔬菜全州有名,尤其是紅櫻桃,以其獨特的品種、品質、營養和口感吸引著龐大的人群,并打響了品牌。目前,四川花卉(果類)生態旅游節分會場暨瀘定第四屆紅櫻桃節正在籌備中。張加義深有感觸地說,與過去比,村里的水、電、路發生了天翻地覆的變化,現在村民很喜歡舉辦這樣的活動。

■ 記者 袁飛 宋志勇 文/圖