《甘孜日報 》 2014年05月23日

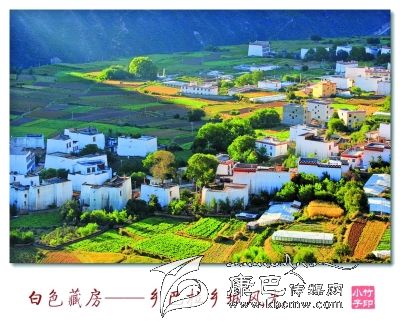

美麗如畫的鄉城新村。

■ 記者 田杰 文/圖

5月20日,記者站在七美仁真家的藏式“別墅”前,一眼望去,是寬敞平整的水泥路村道、花木相伴的幸福音樂廣場、精美別致的幼兒園和村級活動中心;一片片由側柏、草坪等構成的綠化帶春意盎然、滿目蔥綠;而在他家屋后,一幢幢極具特色且風格一致的藏式“別墅”群依山傍水,沐浴在燦爛的陽光下……

七美仁真居住在道孚縣色卡鄉勒孜麻牧民定居點。過去,這片開闊的草地無一人居住。實施牧民定居行動計劃后,農牧、亞日和扎瓦三個村的242戶牧民因為這里的光、熱、水及交通條件好而集中搬遷到了這里。如今的勒孜麻牧民定居點,牧民們住的是藏式“別墅”,走的是水泥路,喝的是自來水,過的是與城里人一樣的生活:冰箱、彩電、洗衣機、太陽能熱水器家家必備,手機幾乎每家人都有甚至人手一部,就連互聯網也通了……

放眼全州,一個個偌大的定居點,儼然就是一座座小集鎮,全州26萬多牧民在告別了千年游牧、實現全面定居的同時,盡情地享受著富足而又安定的生活,贊嘆著時代的美好與定居的幸福。

面對我州經濟總量小、財政收入少的嚴峻現實,州委、州政府本著“民生為重、民生優先”的理念,始終堅持以群眾工作全覆蓋“六大活動”為抓手,以大力實施“幸福工程”為著力點,按照“政府主導、資金捆綁、渠道不變、各記其功”的辦法,整合各類建設資金,狠抓百姓安居、新村示范、交通便民、農村“甘露”、遠村點亮、文化共享等十大行動。十大行動,涵蓋了農村基礎設施、新農村建設、城鄉居民社會保障、安居房建設、就業、增收、教育、衛生和文化等九大領域,全州18個縣、325個鄉鎮、2785個行政村(居委會)110多萬人口自然也就成了“幸福工程”全覆蓋的直接受益者。

截至今年4月底,全州幸福工程十大行動累計投入資金56.97億元,人均受益達2500多元。

數據雖然枯燥,但枯燥的數據卻是最權威的演說家。僅僅在兩年時間里,隨著56.97億元的“大手筆”投入,帶來的是一番別樣的變化和驚喜:城市低保保障70.44萬人次,月人均補助達214.3元;享受農村低保620.02萬人次,月人均補助達86.3元;71.9萬人次享受新型農村社會養老保險,15.9萬人次享受城鎮居民基本醫療保險,164.9萬人次受益于新農合;19314戶農村危房得到改造,2840套保障性住房建成投入使用,2087戶地質災害危險戶實現避險搬遷,3807戶農村困難戶實現易地扶貧搬遷;建成147個新村(聚居點),13526戶農房得到改造提升;建成通鄉油路543公里、通村公路1620公里、橋梁21座、鄉村客運站點44個,開通41個鄉鎮85個行政村客運班線;建成飲水安全工程1198個,解決了28.7萬人安全飲水問題;建成無電地區電力建設和農網改造升級項目49個,解決了621個邊遠村11.96萬人的缺電問題;14660名城鎮人員實現就業,2116名下崗失業人員實現再就業;13821名農民工得到了技能培訓,65.5萬人次農牧民得到了實用技術培訓;13.52萬農村勞動力實現了轉移輸出,勞務收入達13.32億元;建成了7個縣鄉敬老院,新增了440個集中供養床位;完成了9.3萬平方米校舍安全工程和38所鄉鎮幼兒園建設;3.78萬人次包蟲病患者得到免費藥物治療,353名包蟲病患者實施手術治療救助,3768名貧困白內障患者實行免費復明手術,12619名農村孕產婦享受住院分娩補助;鄉鎮綜合文化站設施設備配備、農民體育健身工程、村村通直播衛星設備和流動數字電影放映設備等項目的實施,極大地豐富了基層群眾文體生活……

更讓人欣喜的是,州委、州政府已決定,今年整合上億元資金,再打造一批農旅互動、產村相融的美麗新村。

伴隨著一個個更加文明、和諧、富裕和充滿活力的美麗新村向我們走來,我州在新型城鎮化建設取得非凡成就的同時,廣大農牧區也正在發生著歷史性的巨變和質的飛躍。

“五一”期間,記者走進瀘定縣瀘橋鎮團結一村農民李其兵家。正在房前菜地里忙碌的他情不自禁地說:“現在,農村的居住條件比以前好多了,硬化道路、自來水通到了各家各戶,蔬菜協會讓我們一年四季有菜賣,國家的各項惠民政策更是讓我們得到了真金白銀,環境變了,收入多了,生活好了,日子也越過越有滋味了!”

從草原到城鎮,從游牧到定居,從帳篷、地窩子和簡陋、低矮、寒冷、潮濕的草坯房到嶄新、明亮、寬敞、溫馨的磚房、樓房,成千上萬的農牧民和七美仁真、李其兵等一樣津津有味地享受到了和城里人一樣的現代生活。

建設新農村、新牧區不僅要有青山綠水、鳥語花香、林茂糧豐、牛肥羊壯的自然景觀,而且還要有路暢、燈明、水清、塘凈以及村容整潔的宜居環境。只有這樣,才能構成和諧怡人的田園風光和美麗醉人的草原風景。

5月17日,記者從九龍縣城出發,直奔呷爾鎮華丘村。一路行來,可謂是“車在景中行,人在畫中游。”灰色的墻體、白色的線條、別致的大門、黑色的瓦片,一個個嶄新的村莊坐落在如畫的風景之中。

“以前的華丘村,一進來首先看到的是泥濘的道路、臟亂的環境、破舊的民房;而今的情形卻完全兩樣,水泥路貫通全村,連戶路直通家門,村里家家戶戶新蓋的‘別墅’式樓房屋頂上都安裝了電視‘鍋蓋’和太陽能熱水器,自來水、沼氣池實現了全覆蓋,98%的村民過上了衣食無憂的生活”,呷爾鎮華丘村三組村委會主任金躍順信心滿滿地說,“華丘村離縣城很近,特別適合發展現代農牧業,我們將采取種養一體、農林一體、林藥一體的發展模式,大力發展大棚蔬菜、品種蔬菜和養殖牦牛、藏豬、野山雞、黃牛等畜類,并成立了華丘富康種養殖專業合作社、長壽生豬養殖專業合作社以及油菜種植專業合作社。目前,1200畝的水蜜桃基地已初具規模,3000畝中藏藥材基地已納入扶貧規劃項目,我們正著眼‘春來花開滿園、夏季綠樹成蔭、秋季花果飄香、冬季滿目蒼翠和樹在房前后、房在樹林中、雞犬百鳥共鳴、鄉土氣息濃郁’的規劃目標,力爭在三年內將華丘村打造成為名符其實的高原碧水風情村、和諧發展示范村、文明幸福樣板村和九龍縣城后花園。到那時,鄉村旅游將成為華丘村農牧民增收致富的‘聚寶盆’!”

“小康不小康,關鍵看老鄉”。如今,“布局美、環境美、生活美、身心美”和“宜居、宜業、宜游”的發展愿景不僅成為人們心中最美的夢想,而且漸行漸近的社會主義新農村在康巴高原正在變成實景。

位于營九路右側的九龍縣湯古鄉湯古村群眾休閑廣場,可謂是村里一道亮麗的風景:用清石板鋪設的地面美觀大方且平坦整潔,富有民族特色的亭臺樓閣格外引人注目,廣場周圍綠樹環繞、花臺相伴,正在這里健身鍛煉的村民扎西汪登指著典雅的廣場喜笑顏開:“您看,有山、有水、有亭,跟城里的廣場有啥兩樣?”住在廣場旁的71歲老人彭措更是笑得合不攏嘴:“以前城里人才能享受到的‘待遇’,如今也覆蓋到了我們農牧民,這樣的日子確實滋潤!”

在記者最近采訪過的村寨中,土路已幾乎見不到;云杉、柏楊等樹木在視野中隨處可見,怒放的鮮花和民房相映成趣,昔日隨意堆放的生活垃圾堆早已蕩然無存,走到溝渠邊幾乎聞不到異味,有些村甚至還重現了小橋流水人家的精致景觀……美麗鄉村的內涵在不經意間流露出來。

寬敞整潔的道路,色調一致的圍墻,郁郁蔥蔥的樹木,洋溢在村民們臉上的幸福微笑……高原昔日的舊村莊正在發生著深刻變化。無論是領導干部還是廣大農牧民,都在盡心盡力地用一磚一瓦構筑著美麗的新村新景。

在“兩江一河”兩岸,在金馬草原,在“康巴江南”,在“太陽部落”,在“世界高城”,在丹巴“美人谷”,蓋新房、修村道、架電線、鋪水管、整村容、富腦袋、建廣場、抓產業……如火如荼的“幸福工程”建設熱潮正為我州新農村建設涂抹著最亮麗的色調。