玉淵譚天 2022年12月04日

亞洲已經是全球經濟最具活力的增長帶。對這句話,也要從兩個方面來理解,就具體國家來看,當前,GDP排名世界前20的國家和地區中,亞洲國家,只占到了5個。

從發展程度來看,僅G7國家就占到了世界GDP的40%,發達國家依舊占到了世界GDP的56%——亞洲,仍主要由發展中國家組成。簡言之,亞洲國家的平均發展水平并不高。

我們常說的,21世紀是亞洲世紀,代表的是潛力,也是差距。

木桶的容量取決于最短板,經濟發展也是如此,而亞洲經濟薄弱的短板在最不發達國家身上。

根據聯合國的標準,全球46個最不發達國家當中,有9個在亞洲。剛剛來華訪問的老撾,就是其中之一。

老撾人口只有700多萬,經濟總量大約200億美元,規模和中國的一個地級市相當。但就是這樣一個國家,仍然挖掘出了一條通向機遇的通道。今年,老撾的一項經濟指標在全球范圍內都稱得上亮眼。

譚主根據IMF最新世界經濟數據整理了一份過去10年各國貨物出口變化量平均值,發現,老撾沖到了前五十。

作為東南亞唯一一個內陸國家,老撾被崇山峻嶺圍繞,交通運輸極其不發達,卻在世界出口貿易的榜單上躋身前列,巨大的反差背后,正是一次補齊短板的“逆襲”。

變化,出現在過去一年,老撾的發展中出現了一個從來沒有過的變量——第一條電氣化鐵路。這就是去年正式建成通車的中老鐵路,也是“一帶一路”倡議提出后,首條以中方為主投資建設、與中國鐵路網直接聯通的國際鐵路。在此之前,老撾境內的鐵路總里程是4公里。

變化是翻天覆地的,中老鐵路開通僅一年,貨運量就突破1000萬噸。

巨大的增長空間帶來的是,老撾極有可能在2026年從最不發達國家“畢業”。根據世界銀行的報道顯示,從長遠來看,老撾的總收入增長將高達 21% ,這個數據,放眼整個東南亞都是很亮眼的。

老撾的秘訣,是發展基礎設施。

通過基礎設施建設釋放發展潛力,也是亞洲國家補齊短板的方式之一。越是人口稠密的國家和地區,基建所能發揮的公共效益也就越大,而東南亞國家的人口稠密程度,甚至比中國還高。

亞洲國家并非不知道這個道理,但一直基建薄弱,一方面是西方殖民時期并沒有真正留下什么,同時也是因為這些國家大都地形復雜。僅中老鐵路,就穿了167座隧道,架了301座橋梁,工程量相當于半座港珠澳大橋。

中國,為什么要費這么大力氣?答案藏在細節里。

翻看最近中泰兩國和中老兩國分別發布的兩個聲明,相隔12天,卻有一個詞,默契呼應,中老泰聯通發展構想。

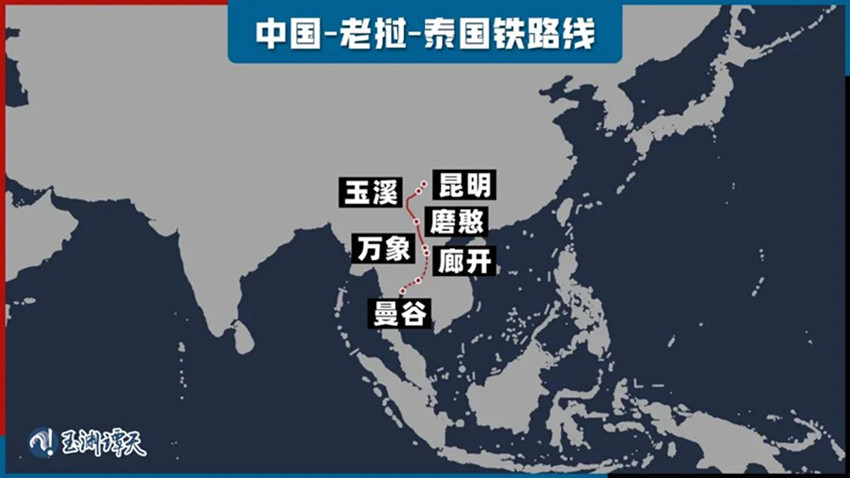

實際上,中老鐵路向南延伸,正是中泰鐵路。這條從老撾出發的機遇延長線,沿途穿過泰國的一些自由貿易區,抵達泰國首都曼谷,目前正在建設。

再往前看,還有一個細節被很多人忽略。開啟本輪訪華熱潮的首個國家,是越南。在中越發布的聯合聲明中,有一項,被放在了具體合作的第一項,中越并軌,這意味著越南鐵路開始全面跟中國接軌。

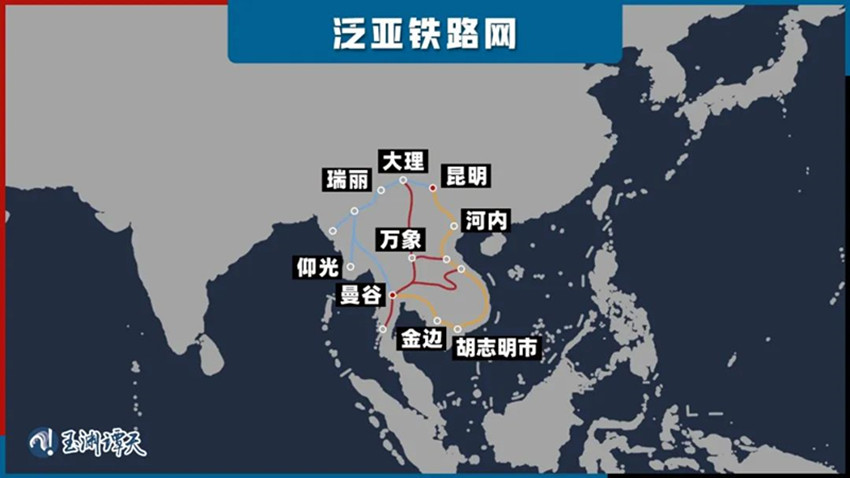

說到這兒,一條橫貫亞洲的鐵路動脈,泛亞鐵路的骨干路線,拼圖正在越來越完整,機遇也將能順著鐵軌串聯起更多的地區。

這條線路,從云南昆明出發,西線連接緬甸,中線連接老撾、泰國,東線連接越南,幾乎貫通東盟國家,再連接上中歐班列,就會形成新亞歐大陸橋,最終將徹底改寫亞洲內陸國家在全球貿易中的參與方式。

于亞洲而言,繼續團結彼此,主導自身命運,才能真正補齊短板。畢竟能代表亞洲利益的,只有亞洲。

浩渺行無極,揚帆但信風。面向未來,亞洲是否仍將憑借21世紀的發展機遇,乘風而上?

習近平主席在亞太經合組織工商領導人峰會上的書面演講中指出:

有人說,企業家既是短期的悲觀主義者,又是長期的樂觀主義者。如果沒有居安思危意識,企業不可能辦好;如果沒有對長期趨勢的積極預期,企業也不會發展壯大。

對這一席談有感悟的,恐怕不僅僅會是企業家們。