——色達縣“十二五”經濟社會發展綜述

張平森深入基層調研。

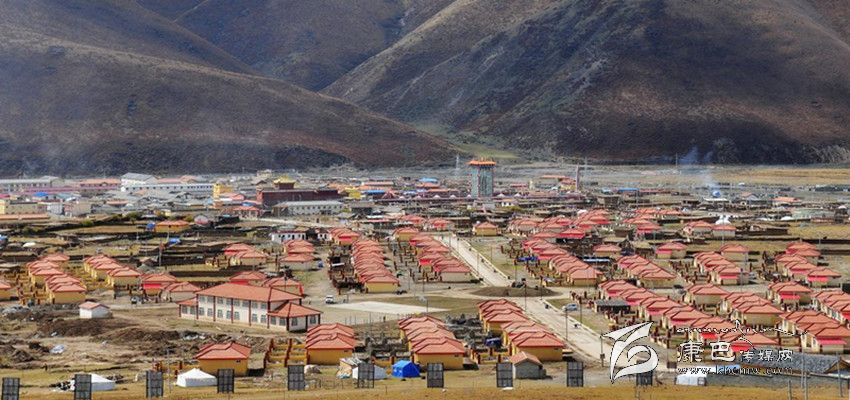

色達縣城全景。

色達衛生下鄉受歡迎。

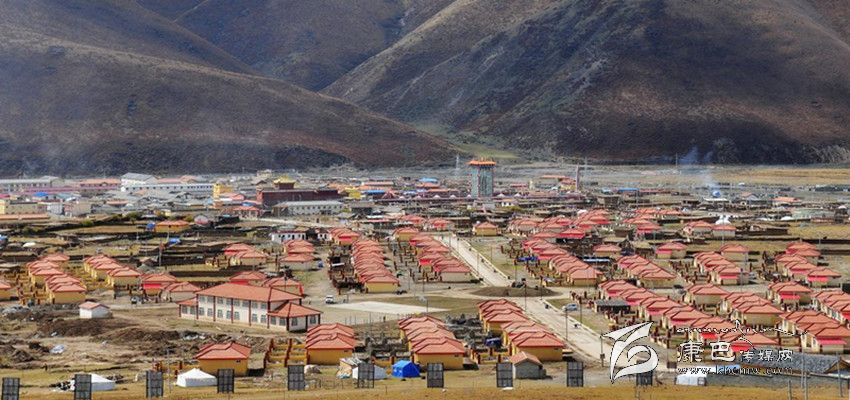

美麗的牧民定居點。

新近竣工的年色路。

可口的校園午餐。

■尹東云 文/圖

感言

州委常委、秘書長、色達縣委書記 張平森

回望如煙歲月,堅韌奮進五年。

盤點“十二五”,這是成果豐碩的五年,這是書寫滄桑巨變的五年,這是搶抓機遇砥礪奮進的五年,這也是昂首前行見證歷史變遷的五年。

五年的迎難而上,五年的凝心聚力,色達始終堅持依法治縣不減力,讓色達發展環境更加和諧;堅持改善民生不懈怠,讓色達人民生活更加幸福;堅持改革發展不動搖,讓色達經濟實力更加雄厚;堅持從嚴治黨不松勁,執政根基更加牢固,不斷把中國特色社會主義事業推向前進,奮力建設美麗生態和諧幸福新色達,努力實現與全國全省同步全面建成小康社會目標。

五年來,色達把加快發展、改善民生、維護穩定作為工作主線,堅持不懈地加強基層政權組織建設,加強學校教育,加強農村醫療衛生事業;圍繞“夯基礎、培支柱、謀跨越”發展思路,更加有力地抓好社會穩定維護、基礎設施建設、社會事業發展、宗教事務管理、優勢資源開發和黨的建設等六方面工作,掀開了跨越發展、底部突圍的序幕,全縣呈現出了經濟持速增長,社會和諧穩定,事業蓬勃發展,民生保障健全的良好態勢,色達發展實現了華麗轉身。

策馬奔騰普新篇,風好揚帆正當時。回顧“十二五”,豪情滿懷;展望“十三五”,信心百倍。挑戰與機遇同在,發展與優勢并存。5萬多金馬兒女已鼓足了創業干勁,吹響了奔康號角。色達將借助國家和省州加大特殊政策扶持力度的東風,抓住區域政策重點傾斜機遇,充分發揮區位優勢,乘勢而上,不斷增強經濟發展后勁,為全面實施好精準扶貧,打通經濟發展底部突圍命脈,早日建成小康社會而不懈努力。

數說“十二五”

預計2015年全縣地區生產總值預計突破60000萬元,達到63000萬元,較2010年增長2.1倍;全社會固定資產投資突破70000萬元,達到75900萬元,較2010年增長2.7倍;地方公共財政收入突破5000萬元,達到5873萬元,較2010年增長6.88倍;農牧民人均純收入突破6000元,達到6354元,較2010年增長2.7倍;城鎮居民人均可支配收入達到28827元,較2010年增長1.7倍;社會消費品零售總額完成14235萬元,較2010年增長1.77倍。三次產業發展比例,由2011年的45.4:7.9:46.7逐步調整為2015年的50:12:38。

和風細雨萬物生輝,黨恩普照色達騰飛。

五年來,色達縣委、縣政府團結帶領勤勞智慧的金馬兒女,勵精圖治、接力奮斗,經濟實力從落后到崛起,走上了富民強縣的康莊大道;基礎建設從起步到追趕,奠定了跨越發展的堅實基礎;人民生活從貧窮到殷實,實現了民生福祉的改善提升;社會事業從空白到騰飛,結出了現代文明的累累碩果。

對賬“十二五”

經濟發展提速

“十二五”期間,色達縣委、縣政府以黨的十八大精神為指導,按照藏區工作會議精神總體思路,更加有力地抓好基礎設施建設、優勢資源開發、社會事業發展、社會穩定維護、宗教事務管理和黨的建設等六方面工作,全面落實維護穩定、加快發展、保障民生等一系列舉措,以藏區專項項目建設為契機,大力實施牧民定居行動計劃、“9+3”免費教育、衛生事業發展計劃三大民生工程,推動縣域經濟發展,基礎設施得到不斷完善,社會事業服務能力不斷提升。

經濟社會快速發展。“十二五”末,實現地區生產總值6.3萬元,完成規劃目標的109%,較“十一五”末增長2.1倍,年均增長15.7%。

產業結構進一步優化。三次產業比重:50:12:38,第二、三產業占比不斷提高,二、三產業占比較“十一五”末分別增長4.1個百分點和7.6個百分點。

投資拉動效益明顯。累計完成固定資產投資30.47億元,是“十一五”時期的3倍;實現地方財政一般預算收入5873萬元,較“十一五”末增長6.9倍。

城鎮居民、農牧民收入不斷增加,人民生活水平和質量明顯提升。城鎮居民可支配收入28827元,農牧民純收入6354元,全社會消費品零售總額達到1.42億元,分別較“十一五”末增長1.72倍、2.69倍、1.77倍。

簡單的數據背后,快速增長的曲線圖,描繪的是發展軌跡,道出的卻是全縣干部群眾的“幸福微笑”。

“緊得苦得,老百姓窮不得,受窮受累,不能讓群眾受罪。群眾是我們的衣食父母,群眾的包包鼓起來了,我們的經濟就發展了,群眾的生活改善了,老百姓臉上的微笑就是經濟發展的最好見證”。州委常委、秘書長、色達縣委書記張平森感慨萬千。

基礎弱,底子薄,是色達的真實寫照,五年來,色達把握機遇,迎難而上,走出了交通不便,能源緊缺、通訊落后的低谷。從出行走路騎馬,到油路通鄉入村連戶;從通訊馬背傳書,到網絡連接四海;從生產自給自足,到商貿欣欣向榮;從縣城滿目瘡痍,到城鄉煥然一新;從游牧貧窮疾苦,到定居幸福生活;從飲水人背馬馱,到自來水直通庭院;從大病硬扛,到就醫大額報銷;從上學難,到校園書聲瑯瑯……色達書寫了歷史的傳奇。

點擊“十二五”

產業發展加快

生態產業體系初步形成。生態農牧業、生態中藏藥業、文化旅游業三大優勢產業支撐作用逐步增強。

實施草原禁牧補助627萬畝,草畜平衡獎勵603萬畝,牧民生產資料綜合補貼10602戶,兌現3項直補資金2.6億元。實施農業綜合開發土地治理項目圍欄改良草地20萬畝、人工臥圈種草地1200畝、牲畜標準化配套圈舍280套。天然草原退牧還草工程項目建設退牧還草80萬畝,其中圍欄禁牧35萬畝,圍欄休牧45萬畝。草場補播33萬畝。糧食播面達到9.75萬畝,特色產業基地2750畝,完成出欄上市牦牛15320頭,建設打貯草基地8.5萬畝。發放農機購置補貼80萬元,推廣各類農機具82臺(套),發放300臺背負式割草機,完成牦牛改良1200頭。強制免疫40.73萬頭次,建成色柯鎮、年龍鄉、洛若鎮等6個牦牛奶牛養殖專業合作社,完成了解放、幸福、姑咱三個生態畜牧業專業合作社,建立現代家庭牧場示范戶17戶,扶持養殖、出欄大戶5戶;完成60個標準化蔬菜大棚的招標工作。完成農產品無公害基地的整體認證登記,開展“色達牦牛”地理標志認證的前期工作。啟動1233.4萬畝可利用草場深化完善草原承包工作,初步完成全縣基本草原劃定工作。“十二五”期末,全縣各類牲畜存欄總數達40.4381萬頭(匹、只),牲畜增長率、出欄率、商品率分別達到18%、19%、10%,農牧業發展基礎不斷夯實,實現農牧業產值3.15億元。

色柯鎮解放村位于縣城西5公里外,長期以來,牧民受草場狹窄,草場植被板結、沙化等因素困惑,牧民無任何收入。為解決群眾增收致富難題,“十二五”期間,該縣多次組織基層干部和農牧民群眾代表借鑒學習青海、紅原等地發展畜牧業的先進經驗,采用政府籌資,牧民入股融資的方式,在色柯鎮建起了3個以生產經營奶制品和畜副產品為主的“生態畜牧業農民專業合作社”,并配套建設了相應的產業生產基礎設施,為精準扶貧牧民增收拓寬了致富門路。

“總投資518余萬元的3個生態畜牧業農民專業合作社已于今年6月份建成,每個合作社配套建設了暖棚、廠圈、防疫巷道、水井、貯草棚、生產用房等占地面積達3500平方米的基礎設施和300畝割草基地,購買了100頭生產牦牛,目前運作良好,市場供不應求。”解放村支部書記俄日說。

5年來,該村已建成路通、水通、電通、信息暢達的產業示范基地。色柯鎮黨委書記四郎彭措說:“目前3個合作社共有258個股份,186戶牧戶參與入股。每個合作社選出了理事長、財會、監事等6名管理人員,聘請了7名有一定放牧經驗的牧工,注冊商標1個,縣上還在縣城黃金地段協調了3個門面供合作社銷售畜產品專用,規范了銷售點。預計3年后,合作社的股民們每股每年能分到1500元的紅利。”

“十二五”期間,色達縣為拓展群眾致富門路,縣委政府領導走基層訪民意,為牧民解決了實際困難,在抗災保畜方面建起了2萬畝的打貯草基地,修建暖柵1714座;加大畜產品開發力度,建立了康源牦牛肉食品公司和色達縣雪域高原奶制品公司,拓寬了畜產品銷售渠道;利用現代畜牧業發展項目建立現代家庭牧場示范戶17戶,扶持養殖、出欄大戶5戶;依托增糧增收蔬菜基地建設項目,完成了60座標準化蔬菜大棚的招標工作。實施草原禁牧補助627萬畝,草畜平衡獎勵603萬畝,牧民生產資料綜合補貼10602戶,兌現3項直補資金25983萬元,完成超載減畜20萬羊單位;完成草原鼠蟲害防治55萬畝。優勢特色產業發展、農牧業經營主體培育、農牧業生態環境建設、農牧業品牌建設等得到了有效提升。

政府大手筆投入基礎設施建設,科學引領農牧民群眾發展支柱產業,牧民發展經濟正在由“輸血式”向“造血式”經濟發展模式轉變。

生態藥業方面。完成新藥(雪菊景天茶)的研制。狠抓種植基地培育建設,旭日鄉瑪卡試種成功;加大對妞瑪顆粒“QS”申報力度;積極推進飲片廠飲片品種認證及生產等工作;加強中藏藥招商引資工作,分別就飲片生產、種植等項目洽談合作,實施扶貧藥材種植基地建設資金500萬元,中藏藥業發展基礎得到進一步夯實,中藏藥發展水平不斷提升,中藏藥研發生產優勢越發明顯。

完成格薩爾文化藝術中心主體工程建設、翁達鎮尼奔達雅鄉村酒店建設、金馬文化廣場及格薩爾雕塑墻修繕、改造提升、楊各禮瓊藏寨觀景臺、色色路沿線旅游標識標牌等項目建設。“十二五”期間,旅游基礎設施不斷完善,接待能力不斷增強,共接待游客80多萬人次,實現旅游收入7億多元,旅游基礎設施不斷完善,接待能力有效提升。

扶貧攻堅不斷深入。實施新村扶貧、連片開發、整村推進、基礎設施建設等一系列措施,全面完成7897人的脫貧任務,全縣貧困鄉村的生產、生活條件得到明顯改善。

盤點“十二五”

社會發展矚目

交通建設成就輝煌。建成317國省干線、G548主干交通線路,國道183公里,省道193公里,鄉道128公里,農村公路通村通達工程1674公里,總里程數達2181公里,全縣交通網絡已基本形成;電網建設成效顯著。建成110kv輸電線路2條,解決無電牧民3116戶,建成110KV變電站兩座,35千伏輸電線路8條,10千伏配網線路17條,電網覆蓋水平取得歷史性突破;廣電通信快速發展。建成通信基站48座、架設光纜727公里,通信覆蓋率達70%,大力實施“村村通”工程,電視節目覆蓋面不斷擴大,綜合通信能力明顯提升;城鄉環境明顯改善。洛若鎮列入全國重點發展鎮和全省百鎮建設行動試點鎮。供排水能力不斷增強,地下管網不斷完善,市政道路建設突飛猛進,風貌改造亮麗,城鄉面貌煥然一新;安全飲水持續改善。大力實施農村安全飲水建設工程,基本解決5.27萬人的飲水難問題。

民族教育長足發展。“十二五”期間,通過大力實施“十年行動計劃”、藏區項目、生態功能區轉移支付和對口援建,推進“6+3”精品學校建設,共投入2.3679億元新建學校教學綜合樓、學生宿舍、學生食堂、水房、浴室等約76177平方米,解決學生在校吃、住、學的基本需求。在擴大規模,建好縣城幼兒園的基礎上依托鄉鎮小學建幼兒園。建成14個鄉鎮幼兒園。實施“暖心工程”,有效解決教師的住房難題。實施“校園文化”建設工程,獨具特色的校園文化已成為全州典范。累計投入1000余萬元為學校配置了現代教育教學設施設備,400多臺辦公電腦基本保證教師人手一臺,數字校園建設基本覆蓋全縣通電通網學校。為各校配備圖書129139冊。“9+3”免費職業教育成效顯著。狠抓教育“三支隊伍”建設,落實農村教師生活補貼及州、縣優秀校長、骨干教師津貼43.12萬元,兌現教育質量獎171余萬元,籌資435余萬元,資助貧困學生2094名,幫助413名農牧民子女就讀大學,社會及農牧民支學重教積極性進一步增強。全縣在校學生達5135人,其中:小學4074人,中學1061人;小學正常適齡兒童入學率達98.77%,畢業率達91.37%。

醫療衛生健康發展。“十二五”期,投資4973萬元,完成縣藏醫院門診醫技樓、衛生執法業務用房、縣人民醫院急救中心和大章、翁達等7個鄉鎮衛生院標準化建設。高壓氧艙建設項目已竣工使用。完成婦幼保健機構醫療設備和泥朵鄉克果村等9個村衛生室的設備采購工作。基本藥物、“四費合一”制度讓利患者408.72萬元,免費治療包蟲病患者2502人次,免費治療大骨節病患者160人次。兌現670戶快富、獎勵扶助等計生惠民資金186.93萬元。縣醫院成功創建“全國優秀衛生單位”,藏醫院通過“二乙”評審。全面實施“三網監測”,全面開展5項國家重大公共衛生項目。縣級醫療機構、鄉(鎮)衛生院標準化建設穩步推進,醫療體系更加健全,醫療設施設備更加完善,醫療水平進一步提升。

社會保障能力顯著增強。“五險”覆蓋達6.13萬人次,其中城鄉居民養老保險11834人,5.3萬人次享受退休待遇,累計發放養老金457萬元;城鄉居民醫療保險45286人,報銷醫藥費591.66萬元,惠及1197人次,工傷保險參保1448人,生育保險參保237人,失業保險參保586人,開展技能、創業、崗前等培訓26期,參訓2229人次,新增城鎮就業1493人,下崗失業人員再就業73人,(其中:困難人員再就業38人),新開發公益性崗位343個;組織勞務輸出2687人,實現勞務增收達3224.4萬元。城鎮失業率控制在4.2%之內。成功調解拖欠農民工工資糾紛105起,涉及農民工1635人次,為農民工討回拖欠工資1369萬余元,建立民工工資保證金賬戶,實行專戶儲蓄,專款專用,退換41筆民工工資保證金,賬戶結余近1845萬元。

文化體育事業不斷發展。“十二五”期間,建成17個鄉鎮134個村“農家書屋”;建成30個寺廟書屋和團結、吉祥、光明3個社區書屋;建成色柯鎮、洛若鎮省級綜合文化站示范點;建成楊各鄉、大章鄉、甲學鄉3處州級綜合文化站示范點。建成鄉級體育場地18處、村級體育場地25處,配發安裝體育設備55套,健身路徑8條;在城區建設老年體育健身中心一處,滿足城區離退休老干部健身需求。“十二五”期間,建成17個鄉鎮134個村“農家書屋”;建成30個寺廟書屋和團結、吉祥、光明3個社區書屋;建成色柯鎮、洛若鎮省級綜合文化站示范點;建成楊各鄉、大章鄉、甲學鄉3處州級綜合文化站示范點。建成鄉級體育場地18處、村級體育場地25處,配發安裝體育設備55套,健身路徑8條;在城區建設老年體育健身中心一處,滿足城區離退休老干部健身需求。縣、鄉、村文化體育基礎設施不斷完善,建成省、州級綜合文化站示范點,有效豐富了群眾的文化體育生活。

社會管理體系不斷完善。寺廟、社區網格化管理服務初顯成效,反分裂陣地得到進一步夯實,有效維護了安定團結的社會政治局面,服務于民能力不斷提升。

生態文明建設成效顯著。森林和草原生態有效保護,沙化土地得到有效治理,森林覆蓋率達24.75%,生態保護與建設初步進入良性循環,人民生產生活環境明顯改善。