甘孜日報 2017年08月09日

瀘定縣河(段)長制公示牌。

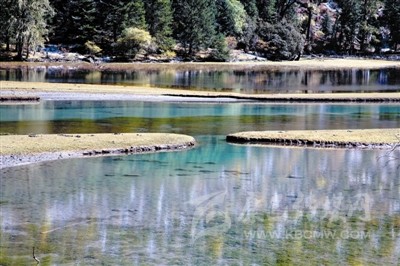

康定市蓮花湖水干凈清澈。

■姜濤 尼胡克布 本網記者 陳斌 文/圖

“目前,我們正在進行縣境內界河、跨區河的信息采集工作。”近日,石渠縣水務局副局長羅強帶著相關人員在格蒙鄉雅礱江邊有條不紊地測量和記錄著坐標、河長等數據。

我州河湖眾多、水系發達,僅幅員面積25191平方公里的石渠縣境內就有雅礱江流域、金沙江流域支流148條。我州《名錄》共有河流(段)880條,其中50平方公里以上和以下跨省河流(段)875條,50平方公里以下河流5條,約占全省2816條的三分之一。

據《甘孜州全面落實河長制工作方案》,到2020年,全州用水總量控制在4億立方米以內,萬元地區生產總值和萬元工業增加值用水量比2015年分別下降17%和20%,農田灌溉用水有效利用系數提高到0.474,發展高效節水灌溉面積12萬畝;全州地表水水質不低于現狀水質,“兩江一河”干流水質達到或優于II類,比例為100%,地表水劣V類斷面比例保持在0%,城市污水處理率達到50%、縣城40%、建制鎮20%,各縣(市)城鎮(建成區)黑臭水體保持在0%以內;國家重要水功能區水質達標率控制在100%,完成水土流失綜合治理面積23萬公頃,濕地保有量72.76萬公頃,恢復退化濕地0.05萬公頃,新增受保護濕地面積3.34萬公頃,濕地保護率達48.95%,新建和完善濕地公園9個,其中國家濕地公園(含國家濕地公園試點)1個,省級晉升國家級濕地公園1個。

今年以來,我州堅決貫徹落實中央、省上部署的“河長制”工作任務,以“河暢、水清、岸綠、景美”為目標,大力推進“河長制”工作制度化、規范化、長效化,不斷夯實河長制基礎,完善工作機制,規范河長巡查,大力推動“河長制”工作順利開展,逐步實現“河長治”的工作愿景。

嚴舉措

責任落地 讓河湖“長治久安”

“以前,大渡河沿線采砂場亂堆亂放,遇到大風就砂土飛揚。現在,砂場都進行了規范管理,沿河的景致都比往年美了許多。”家住瀘定縣烹壩鎮沙灣村的張大爺如是說。

連日來,瀘定縣扎實開展規范河道砂石管理集中整治行動,規范、取締了全縣河管范圍內24家砂場,清理河道內所有采砂機械、拆除采砂設施、推平砂石堆并用綠網覆蓋。同時,對無證開采砂石、破壞耕地、破壞資源等涉及犯罪的行為移交公安機關立案調查。目前,全縣河道管理范圍內采砂行為已基本杜絕。

據瀘定縣水務局局長任朝禮介紹,加強執法監督,規范河道砂石管理,是今年瀘定全面落實河長制工作的首戰任務之一。

據了解,該縣出臺的《全面落實河長制工作方案》明確了推行河長制的總體目標,到2020年,全縣將在水資源保護、水域岸線管理、水污染防治、水環境治理、水生態修復等方面取得明顯成效,基本實現“河暢、水清、岸綠、景美”的生態目標。同時構建起縣、鄉、村三級河長體系。由縣委書記擔任第一總河長,縣長擔任總河長,縣委、縣人大、縣政府、縣政協及海管局領導任縣內主要河流縣級河長,河流流經地屬地鄉鎮黨委政府主要領導擔任鄉級河長,村“兩委”負責人擔任村級河長。

對于下一步工作,任朝禮表示,將嚴格按照既定的時間表和路線圖,著力抓好制度完善、資金保障、實施“一河一策”、考核監督等重點工作,以節水治污控源、生態保護修復、水資源開發利用為重點,建立健全河湖管理體制機制,真正做到守河有責、守河擔責、守河盡責。

瀘定縣水環境治理是我州今年深入落實河長制的一個縮影。為更好地保護青山綠水,今年以來,我州大力推行“河長制”工作,明確各級河長的工作職責和要求,所有河段、水庫和重點山塘均配備河長、巡查員和保潔員,在鄉村設立河長公示牌,確保河長“管、治、保”三位一體。同時,州縣相關部門對各鄉鎮河流跨界斷面、重要水功能區的水質監測點進行檢測并通報水質變化情況,切實加強監測分析和水質核查,追溯污染來源,為倒逼河庫管理責任落實提供依據。

“‘河長制’責任主體是河長,其實就是黨政領導負責制。黨政同責,為保障河道優良生態環境上了雙保險。”州河長辦相關負責人曹俊武表示,全州把“河長制”工作作為一項常態化工作來抓,全面細化、實化“河長制”各項任務,一級對一級負責,層層落實責任。同時建立獎懲機制,對成績突出的河長進行表彰獎勵,對造成生態環境損害的,按照有關規定從嚴追究責任。同時,還定期對各縣、鄉、村“河長制”實施情況進行巡查,對發現的河庫及周邊垃圾亂堆亂倒、污水直排、水體惡臭、違法建設等問題進行通報并監督整改,做到巡查督查全覆蓋,確保各項任務落到實處。

抓落實

礦區治理 生態植被已恢復

“昔日舊礦場,今日換新顏,此地青又綠,亂沙變草原。”近日,在色達縣洛若鎮,廣大農牧民群眾口口相傳著這樣一首打油詩。這里所說的舊礦場,就是位于色達洛若鎮旁的廢棄金礦。經過多年的修復治理,這里現在變得山清水秀、綠草如茵,環境面貌煥然一新。

據當地村民洛登介紹,位于翁色路旁的洛若金礦,經過多年強烈露天開采,這里地質環境遭受嚴重破壞,到處都是光巖壁、亂沙堆,不但造成水土流失,還存在著地質災害隱患。由于廢棄時間較長,后來又成了廢渣和生活垃圾的堆積場。“過去,這里垃圾遍地,臭氣熏天,到處是蒼蠅,環境很差。每逢雨季,小山坡上的泥土還不斷往下掉,讓村民們整天提心吊膽的。”洛登說。

千瘡百孔的坡體、臟亂惡劣的環境不僅給群眾生產生活帶來巨大負面影響,更與周邊藍天碧水、公共道路等自然環境不相協調。據洛若鎮有關負責人介紹,該鎮所在區域有豐富的金礦資源,上世紀90年代,洛若金礦造就了洛若鎮一時的興盛,但也造成周邊環境污染。2009年,色達縣把洛若金礦列為采金跡地治理重點項目,投入大量資金,對治理區實施了采坑回填、治理區平整、邊坡治理、植被恢復等系列工程;如今,礦區植被覆蓋率達到100%,基本上消除了地質安全隱患,保護了草地沙化和水體污染,實現了區域綠化生態的恢復。

“過去,這里全是一片‘斑禿’,現在全都變綠了。礦區治理對我們群眾來說是大實事、大好事啊!山青了,水綠了,環境好了,我們的生活更美了。”洛登高興地說。

從河道管理到河岸平整修復、從礦區治理到生態環境保護,色達縣這些工作的順利開展,不但恢復了城鄉、礦區周邊“藍天碧水、綠樹青山”的良好環境,還為我州今后推行“河長制”和礦山治理工作積累了寶貴的經驗。

據州河長制辦公室主任、水務局局長尹天飛介紹,為了全面落實主體功能區規劃約束,嚴守資源環境生態紅線,我州將河長設置延伸至村級。按照省有關標準,全州需要在876條河流全面推行河長制。目前,根據河流越到下級行政區域分段越多的實際,全州已經明確在34條河流建立州級河長制,在779條河流建立縣級河長制,在1398條河流設置鄉級河長,在2770條河流設置村級河長。

“我們和相關部門將協力配合,聯合防治,管住‘排污口’,恢復生態植被,保護好生態環境。”尹天飛向記者介紹,當前,全州上下大力推進‘河長制’工作,在河湖顯要位置豎牌立碑,設置警示標志,設立“河長”公示牌,公布河段范圍、姓名職務、職責和聯系方式,接受群眾監督和舉報。下一步,各級河長辦、相關部門和河長們將親自排查入河湖污染源,加強綜合防治,嚴格監管工礦企業污染、城鎮生活污染、畜禽養殖污染、農業面源污染,改善水環境質量,建設親水生態岸線,加大黑臭水體治理力度,實現河湖環境整潔優美、水清岸綠;將全面落實“河長制”工作,推動河湖生態環境保護與修復,全面改善河湖水質和水環境,促進經濟社會與生態環境協調發展,實現生態、經濟、社會效益相統一。同時,全州還將大力開展河湖“亂占亂建、亂圍亂堵、亂采亂挖、亂倒亂排”突出問題專項整治,健全行政執法與刑事司法銜接配合機制,嚴厲打擊非法侵占水域岸線、擅自取水排污、非法采砂、非法采礦洗礦、傾倒廢棄物等破壞河湖生態環境的違法犯罪行為。